Perte de poids ou traitement de l’obésité ? Repenser notre approche

Introduction : L’obésité, une maladie chronique sous-estimée

L’obésité est une maladie chronique complexe et multifactorielle, caractérisée par un excès de masse grasse pouvant altérer la santé (OMS) et associée à une augmentation de la morbidité et de la mortalité.

Pourtant, malgré ces preuves scientifiques, la plupart des pays ne reconnaissent toujours pas l’obésité comme une maladie dans leurs politiques de santé.

Cette méconnaissance contribue à sous-estimer l’ampleur de cette « pandémie » et freine considérablement sa prévention et son traitement.

Aux Hôpitaux Universitaires de Genève, nous avons publié les dernières recommandations pour le traitement de l’obésité, intégrant les avancées les plus récentes ainsi que les recommandations émises par différentes sociétés et associations spécialisées dans l’obésité.

Un diagnostic simple, une maladie complexe

L’excès de poids est facile à identifier, car visible sans recours à des technologies avancées. De même, les complications associées (diabète, dyslipidémie, hypertension, etc.) peuvent être détectées par des méthodes largement accessibles.

Pendant des siècles, l’approche de l’obésité s’est basée sur une équation simpliste :

- Réduire les apports caloriques (régimes restrictifs)

- Augmenter les dépenses énergétiques (activité physique)

Cette vision, bien que répandue, ignore la complexité biologique, génétique et psychologique de l’obésité.

Une histoire ancienne : des Grecs au XIXe siècle

Dès l’Antiquité, Hippocrate (vers 400 av. J.-C.) recommandait aux personnes en surpoids un régime strict et de l’exercice, allant même jusqu’à suggérer les vomissements pour perdre du poids.

En 1825, Brillat-Savarin publia le premier régime pauvre en hydrates de carbone, précurseur des méthodes modernes comme Atkins ou Paléo. Selon lui, « les personnes obèses devaient éviter pain, féculents et sucres, et privilégier fruits, légumes et viandes maigres ».

Il y a près d’un siècle, dans la lignée d’Hippocrate, Newburgh et Johnston [Newburgh LH, Johnston MW. The nature of obesity. J Clin Invest. 1930; 8(2): 197-213] ont postulé que l’obésité résultait simplement d’un excès d’apports caloriques par rapport aux dépenses énergétiques. Leur affirmation marquante : « Toutes les personnes obèses se ressemblent sur au moins un point fondamental – elles mangent littéralement trop. »

Cette hypothèse est malheureusement devenue un pilier de la prise en charge de l’obésité, orientant pendant des décennies les interventions thérapeutiques vers la restriction calorique comme solution principale à la perte de poids [Howell S, Kones R. « Calories in, calories out » and macronutrient intake: The hope, hype, and science of calories. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2017; 313(5): E608–12.].

Régimes amaigrissants : quel bilan après deux siècles ?

Depuis le début du XXe siècle, plus de 1000 régimes différents ont été proposés pour perdre du poids, avec de nouvelles méthodes apparaissant régulièrement dans les médias et la littérature grand public. Les magazines et réseaux sociaux regorgent de témoignages « avant-après » promettant une perte de poids rapide et facile, influençant de nombreuses personnes à essayer ces régimes. Une enquête Forbes 2024 révèle d’ailleurs que la perte de poids et l’amélioration de l’alimentation restent les résolutions du Nouvel An les plus populaires.

Voici les grandes catégories de régimes :

- Régimes pauvres en graisses

- Régimes pauvres en glucides

- Régimes hypocaloriques

- Jeûnes intermittents

- Régimes d’exclusion

Tous ces régimes partagent un point commun :

ils fonctionnent à court terme, avec des pertes de poids variant de 5 à plusieurs dizaines de kilogrammes. Certains donnent des résultats spectaculaires en quelques semaines seulement. Malheureusement, tous ces régimes se terminent par un échec et une reprise de poids après leur arrêt, très souvent avec plus de poids repris que perdu. Pourtant, depuis 200 ans et le premier régime pauvre en hydrates de carbone décrit, l’approche des professionnels de santé n’a guère évolué.

Le paradoxe des régimes restrictifs

Un régime très restrictif (500 kcal/jour au lieu de 2500 kcal) peut théoriquement entraîner une perte de 7 kg en 4 semaines. Certains régimes proposent même des substituts de repas pour faciliter cette restriction. Mais la question cruciale demeure : pourquoi ces résultats ne se maintiennent-ils pas à long terme ?

Preuve en est avec le jeûne intermittent, très en vogue actuellement. Malgré ses différentes modalités, le taux d’adhésion à long terme reste similaire à celui des autres régimes : très faible.

Trois questions fondamentales

- Pourquoi la perte de poids n’est-elle pas maintenue à long terme, quel que soit le régime ?

- Pourquoi les personnes abandonnent-elles progressivement leur régime ?

- Pourquoi observe-t-on systématiquement une reprise de poids après l’arrêt ?

Un constat alarmant

Aucune étude ne démontre l’efficacité d’un quelconque régime au-delà de 12 mois. Ce qui soulève une question cruciale : pourquoi, après 200 ans d’échecs répétés, les professionnels de santé continuent-ils à recommander des régimes à leurs patients ?

Cette analyse met en lumière l’urgence de repenser fondamentalement notre approche de la perte de poids, en passant de solutions temporaires à une véritable prise en charge globale et durable de l’obésité.

Il est temps de repenser la prise en charge de l’obésité :

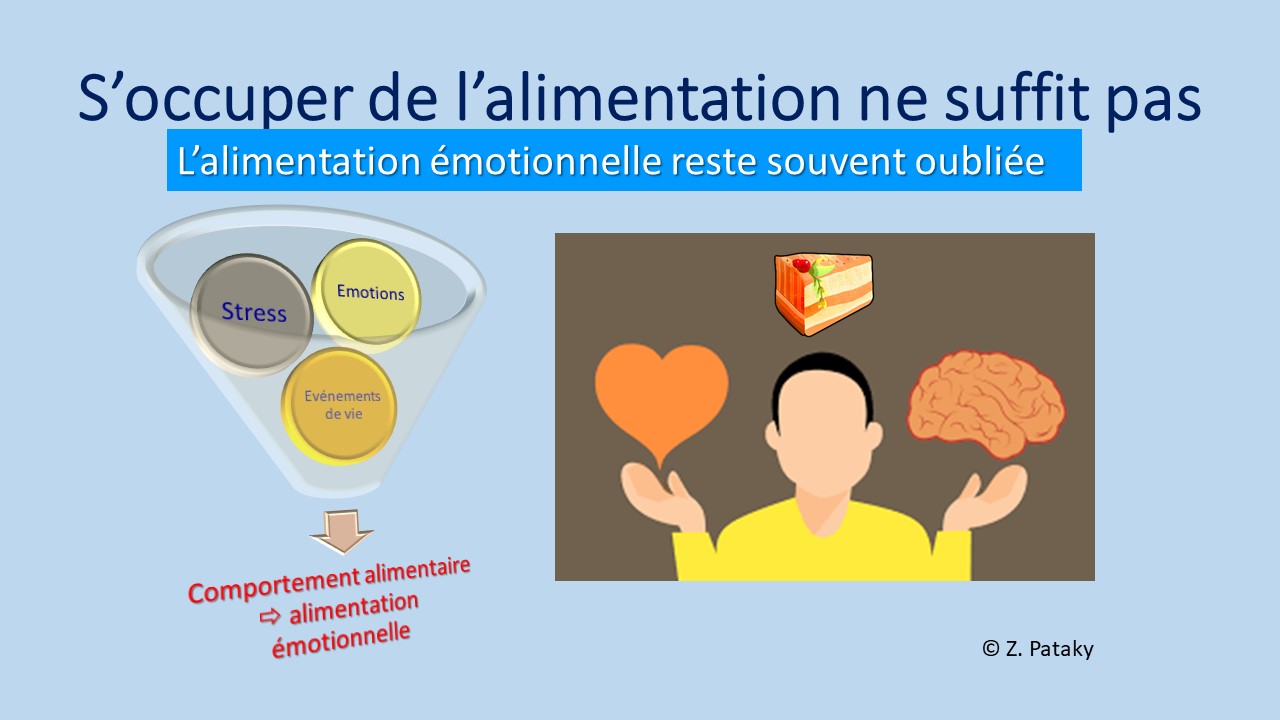

vers une approche globale de maladie chronique

Si l’obésité est une maladie chronique et multifactorielle, sa prise en charge doit en tenir compte. Comme évoqué précédemment, se concentrer uniquement sur la perte de poids sans considérer les facteurs causaux à l’origine des changements comportementaux menant à la prise de poids progressive n’est pas suffisant. La preuve en est que toutes les méthodes visant la perte de poids (régimes, médicaments, chirurgie) montrent une efficacité limitée à moyen et long terme.

Cette focalisation persistante sur le poids reflète souvent la volonté des soignants de trouver des solutions rapides au problème de surpoids. Cette approche s’inscrit dans le modèle biomédical classique, conçu pour les maladies aiguës : rechercher des solutions thérapeutiques rapides pour éliminer ce qui est anormal. Dans le cas de l’obésité, c’est le poids – paramètre visible et facilement mesurable – qui devient la cible principale.

Notre pratique courante face aux personnes en situation d’obésité consiste généralement à :

- Mesurer le poids

- Évaluer certains paramètres métaboliques (HbA1c, lipides sanguins)

- Appliquer l’équation du bilan énergétique

- Proposer la solution « manger moins, bouger plus »

Cette approche réductrice, bien que rassurante pour les soignants car conforme à leur formation médicale classique, présente des limites majeures. En effet, les personnes en situation d’obésité ont souvent une longue histoire de tentatives infructueuses (régimes multiples, traitements médicaux, parfois chirurgie).

Ce que nous négligeons trop souvent d’évaluer :

- Le vécu et le ressenti des personnes en situation d’obésité

- Leur propre compréhension de leur prise de poids

- Les facteurs psychosociaux (anxiété, dépression, qualité de vie)

- Leur bien-être global

Persister dans cette approche simpliste risque non seulement d’être inefficace, mais aussi de contribuer à la stigmatisation des patients. Une véritable prise en charge de l’obésité comme maladie chronique nécessite d’écouter et de comprendre l’histoire unique de chaque patient, au-delà des simples chiffres sur la balance.

Se concentrer sur la personne plutôt que sur le poids corporel

Les professionnels de la santé accompagnant les personnes en situation d’obésité devraient adopter des approches fondées sur des données probantes, similaires à celles recommandées pour les maladies non transmissibles (MNT) par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’expérience vécue par les personnes atteintes de maladies chroniques, y compris l’obésité, ne peut se résumer à un simple diagnostic médical. Ces personnes sont, avant tout, des êtres humains.

L’approche traditionnelle, souvent paternaliste, place le professionnel de santé en position d’autorité et néglige le rôle actif que peuvent jouer les personnes concernées. Pour une prise en charge efficace de l’obésité, il est essentiel de reconnaître la complexité des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux impliqués.

En valorisant l’expérience vécue et en intégrant les personnes concernées comme partenaires de soins, on favorise leur engagement dans l’autogestion de leur santé. Cela contribue non seulement à de meilleurs résultats cliniques, mais aussi à une amélioration de leur qualité de vie.

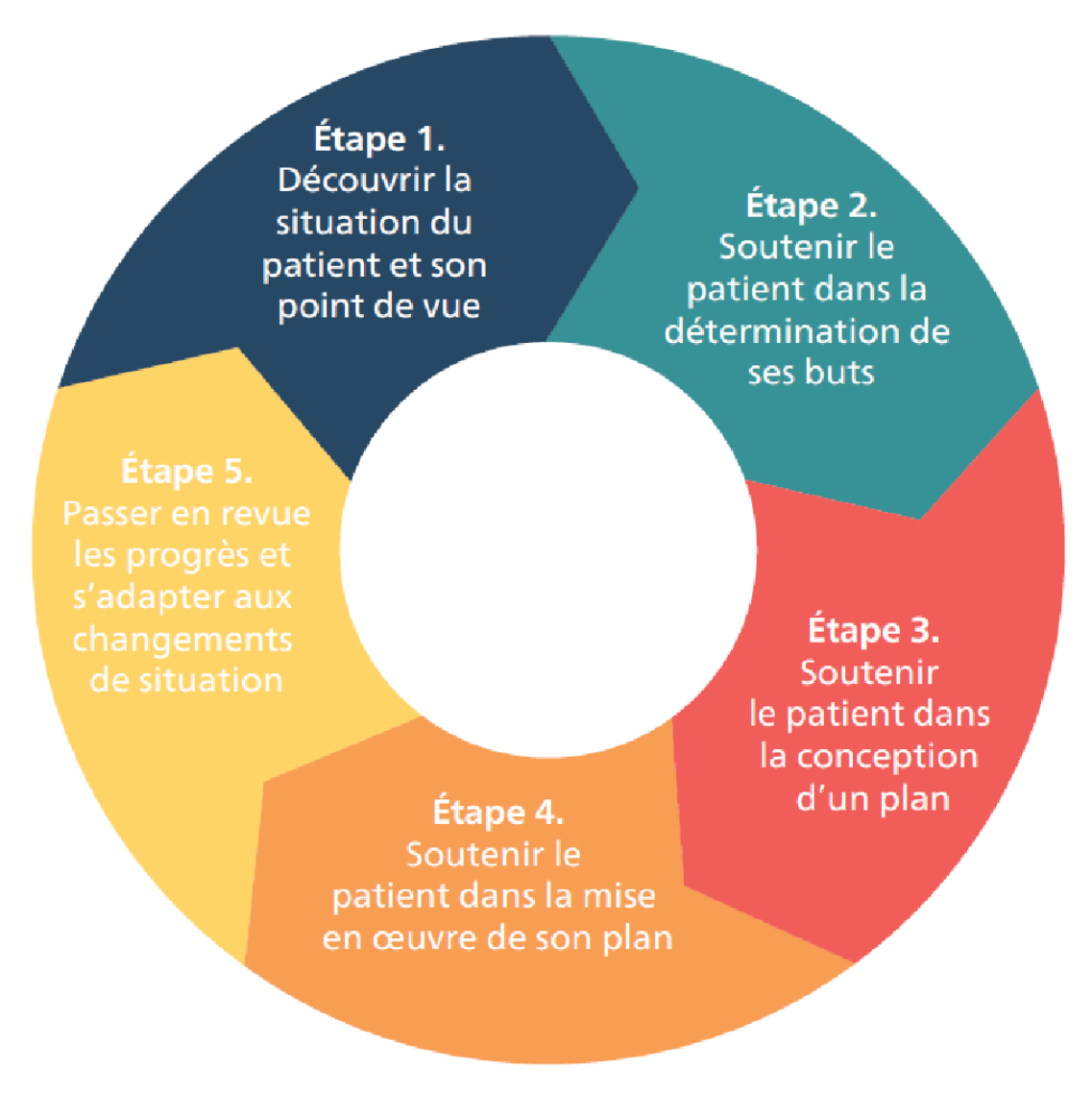

Les fondements de la prise en charge de l’obésité

Les éléments clés de la gestion de l’obésité incluent l’utilisation d’approches et de techniques telles que la prise en compte des perspectives et des situations de vie des personnes en situation d’obésité, la définition d’objectifs, la planification et la mise en œuvre d’actions. Ces étapes sont obligatoires dans le cadre de l’éducation thérapeutique du patient, telle que définie par l’OMS. L’éducation thérapeutique permet de mettre en place des interventions qui aident les personnes atteintes de maladies non transmissibles à réfléchir à leurs capacités, à identifier leurs besoins, à explorer les changements dans lesquels elles peuvent s’investir pour atteindre leurs objectifs et préserver leur santé.

En effet, l’éducation thérapeutique est définie comme un processus structuré, centré sur la personne et d’apprentissage tout au long de la vie. Elle aide les personnes vivant avec une MNT à gérer leur santé en mobilisant leurs propres ressources, avec le soutien des professionnels de santé, de leurs proches et de leur communauté. L’éducation thérapeutique vise à prévenir les complications secondaires liées à la maladie, tout en favorisant l’autogestion et en améliorant la qualité de vie.

Étape 1 : Comprendre la personne dans sa globalité

Lorsqu’on accompagne une personne en situation d’obésité, la première étape – souvent négligée – consiste à comprendre ses circonstances de vie et sa perspective personnelle. Trop souvent, l’approche médicale traditionnelle reste centrée sur les symptômes visibles et les traitements standardisés, au détriment d’une vision plus globale et individualisée.

La formation des professionnels de santé met l’accent sur le diagnostic biomédical et la prescription de traitements aux effets mesurables. Mais cette approche, bien qu’efficace dans des situations médicales aiguës, s’avère souvent inadaptée pour une prise en charge durable de l’obésité, une maladie chronique complexe.

Aller au-delà des conseils génériques

Proposer un programme alimentaire ou recommander de l’activité physique ne suffit pas. Comprendre la personne dans son ensemble demande du temps, de l’écoute et de l’empathie. Cela signifie tenir compte de nombreux facteurs, notamment :

- Le degré d’acceptation de la maladie

- L’état émotionnel et psychologique

- Les capacités cognitives

- Le niveau de littératie en santé

- Le rôle de l’entourage familial et communautaire

- Les conditions sociales (inclusion, discrimination, isolement)

Une relation de confiance avant tout

Il est essentiel de rencontrer la personne là où elle en est, sans jugement. Créer une relation thérapeutique basée sur la confiance et le respect mutuel est la clé. Ce climat de sécurité permet, avec le temps, à la personne de se livrer et de partager ce qui pèse réellement : troubles du comportement alimentaire, souffrances émotionnelles, obstacles invisibles à l’adhésion aux recommandations.

Cela ne se fait pas en une consultation. Parfois, il faut plusieurs mois avant que les difficultés les plus profondes ne soient exprimées. Et c’est bien souvent à ce moment-là qu’une véritable prise en charge devient possible.

Comprendre avant d’agir

Beaucoup de personnes vivant avec l’obésité connaissent déjà les principes de base de l’alimentation ou de l’activité physique. Mais elles n’arrivent pas à les appliquer durablement — non pas par manque de volonté, mais parce que les causes sous-jacentes sont souvent d’ordre psychosocial, émotionnel ou contextuel.

Avant de proposer une solution, il est donc indispensable de comprendre ce qui empêche la personne d’avancer. Cela nécessite des compétences spécifiques en communication et en relation d’aide — des compétences qui devraient faire pleinement partie de la formation des soignants.

Étape 2 : Aider la personne à identifier ses objectifs

Une fois le lien de confiance établi, la deuxième étape consiste à explorer en profondeur les raisons personnelles de la prise de poids. Cette démarche ne peut se faire qu’avec délicatesse et bienveillance, car les causes sont souvent complexes et intimes.

Il n’est pas rare que la prise de poids soit liée à des mécanismes de protection, parfois déclenchés par des événements traumatiques, comme des violences physiques ou sexuelles. Dans ces cas, le poids peut avoir joué un rôle de « bouclier », et vouloir le faire disparaître sans comprendre son sens peut s’avérer contre-productif, voire douloureux.

Recentrer la discussion sur ce qui compte vraiment

Avant de parler de « kilos à perdre », il est essentiel de comprendre :

- Ce que la personne vit,

- Ce qu’elle souhaite changer réellement,

- Et si elle est prête, ici et maintenant, à s’engager dans un processus de transformation.

Certaines personnes ne sont pas encore prêtes à changer, et c’est tout à fait légitime. Il se peut que les conditions de vie, l’état de santé mentale ou le niveau de soutien ne permettent pas encore une démarche active de changement.

Des objectifs qui viennent de la personne, pas du professionnel

Les objectifs ne doivent pas être imposés de l’extérieur. Ce n’est pas au professionnel de définir la réussite : elle doit venir de la personne elle-même. Peut-être souhaite-t-elle améliorer son sommeil, mieux gérer son stress, ou simplement retrouver un peu d’énergie au quotidien. La perte de poids ne doit pas être le seul indicateur de progrès.

Le rôle du professionnel est alors d’accompagner une réflexion personnelle, en aidant la personne à faire des liens entre ses comportements et son mode de vie : alimentation, sommeil, activité physique, émotions, routines… C’est cette prise de conscience qui permet, à terme, des changements durables.

Une démarche collaborative et respectueuse

Ce travail d’accompagnement demande des compétences spécifiques en communication : écoute active, reformulation, absence de jugement, respect du rythme de la personne. C’est à cette condition qu’elle pourra s’approprier ses objectifs et s’engager dans un processus qui ait du sens pour elle.

Étape 3 : Aider la personne à élaborer un plan thérapeutique

Cette étape consiste à co-construire avec la personne un plan d’action individualisé et réaliste, en fonction de ses ressources, de ses priorités et de son contexte de vie.

Pour aider les personnes à construire un plan d’action, les professionnels de santé doivent les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs à travers un plan réfléchi, individualisé, et fondé sur les objectifs SMART ainsi que sur les problèmes identifiés précédemment.

Ce plan doit couvrir deux dimensions essentielles :

- Les connaissances, compétences et la confiance nécessaires pour atteindre les objectifs et résoudre les problèmes ;

- Le processus d’acquisition de ces connaissances, compétences et de cette confiance.

Le professionnel de santé peut soutenir la personne dans l’identification des compétences requises pour atteindre ses objectifs en s’appuyant sur un profil de compétences du patient. Ensemble, le professionnel et la patient peuvent déterminer les compétences pertinentes en fonction de la situation personnelle et médicale, et établir une liste personnalisée de compétences à développer.

Renforcer les compétences des personnes vivant avec une maladie non-transmissible : le rôle clé du professionnel de santé

Pour combler les lacunes en termes de connaissances et de compétences, les personnes vivant avec une maladie non transmissible doivent bénéficier d’interventions éducatives ciblées, permettant l’acquisition d’informations pertinentes et d’outils pratiques.

Le rôle du professionnel de santé est de soutenir la personne dans l’identification des compétences à développer, à partir d’un cadre de compétences individualisé. Il s’agit également d’accompagner la personne dans l’élaboration d’un plan d’action réaliste et réalisable, construit conjointement, à travers un processus de décision partagée.

Une personne informée sur son état de santé est généralement plus confiante, davantage disposée à partager son vécu et plus encline à adhérer au plan de soins élaboré avec son équipe soignante. Cela favorise non seulement l’amélioration des résultats de santé, mais renforce aussi l’apprentissage, le développement personnel et réduit les événements indésirables. Le professionnel de santé joue donc un rôle essentiel dans la promotion de l’engagement actif des patients dans la prise en charge de leur propre santé.

Favoriser l’autonomisation : des actions prioritaires pour les soignants

Pour permettre aux personnes de prendre des décisions éclairées concernant leur santé, les professionnels doivent mettre en œuvre plusieurs actions clés:

- Créer un environnement sécurisant et bienveillant, propice à une communication ouverte, fondée sur l’écoute et la confiance ;

- Valoriser les perspectives et les besoins exprimés par la personne, afin de co-construire un plan de soins individualisé, respectueux de son autonomie ;

- Encourager le questionnement et la participation active lors des discussions sur les traitements ou les changements de mode de vie.

- Fournir une information complète et compréhensible sur la maladie, les options thérapeutiques et les stratégies d’autogestion.

La gestion efficace des MNT repose ainsi sur un partenariat de collaboration entre la personne et le professionnel de santé, nourri par l’éducation thérapeutique, le soutien et une communication adaptée.

L’objectif ultime est de doter chaque personne des connaissances, compétences et de la confiance nécessaires pour gérer durablement sa maladie chronique, améliorer sa qualité de vie et prévenir les complications.

Étape 4 : Mise en œuvre du plan d’action : accompagner, ajuster, orienter

Le professionnel soutient la personne dans la mise en pratique concrète des actions prévues, en l’encourageant, en ajustant si nécessaire, et en l’aidant à surmonter les obstacles rencontrés.

La mise en œuvre d’un plan d’action représente souvent une étape difficile pour les personnes vivant avec une maladie chronique, dont l’obésité. Les obstacles peuvent être nombreux : fatigue chronique, faible estime de soi, difficultés d’organisation, contexte social défavorable, troubles psychologiques non exprimés, ou encore manque de ressources matérielles ou émotionnelles.

Dans ce contexte, le rôle du professionnel de santé est fondamental. Il ne s’agit pas seulement de construire un plan, mais d’en assurer la faisabilité, l’adaptation continue et l’accompagnement, en fonction des besoins spécifiques de la personne.

Évaluer les besoins en soutien

Avant de mettre en œuvre le plan d’action, le professionnel doit :

- Identifier les ressources internes (motivation, capacités, réseau familial) et externes (accès aux soins, aides financières, accompagnement social) disponibles pour la personne.

- Détecter les éventuelles barrières et obstacles à la mise en œuvre (manque de temps, isolement, anxiété, environnement non favorable).

- Vérifier si la personne se sent prête, confiante et outillée pour engager les changements définis ensemble.

Apporter un soutien adapté

Lorsque cela est possible, le professionnel de santé doit :

- Faciliter l’accès aux ressources nécessaires (outils d’auto-surveillance, applications, matériel, groupes de soutien, etc.).

- Mobiliser l’équipe interdisciplinaire (médecin, infirmier·ère, diététicien·ne, psychologue, spécialist.e en activité physique adaptée, et autres).

- Proposer des réorientations vers d’autres structures ou dispositifs adaptés (centre de santé communautaire, service de santé mentale, accompagnement social ou professionnel, réseau d’éducation thérapeutique, etc.).

Adapter et réajuster en permanence

L’accompagnement ne s’arrête pas à la définition du plan :

- Prévoyez des points réguliers d’évaluation pour faire le point avec votre patient sur ses progrès, ses difficultés rencontrées, et ajuster les objectifs si nécessaire.

- Adoptez une approche non culpabilisante et sans jugement, centrée sur l’apprentissage par l’expérience, la flexibilité et l’amélioration continue.

- Encouragez les petits pas, valorisez chaque progrès, même minime.

En résumé, la réussite d’un plan d’action ne repose pas uniquement sur la volonté ou la discipline de la personne, mais surtout sur la qualité du soutien apporté, la pertinence des ressources mobilisées et la souplesse du processus d’accompagnement.

Étape 5 : Évaluer les progrès et s’adapter aux changements

La dernière étape d’un accompagnement efficace de la personne en situation d’obésité (ou toute autre maladie chronique) consiste à faire le point régulièrement sur les avancées, à reconnaître les réussites, à ajuster les objectifs et à adapter la démarche en fonction des évolutions de la personne et de son environnement.

Un suivi régulier et collaboratif

Le suivi ne se limite pas à vérifier une perte de poids ou des indicateurs cliniques et des paramètres de laboratoire. Il s’agit d’un travail commun entre la personne accompagnée (le patient) et le professionnel de santé, visant à évaluer :

- Les progrès réalisés dans le cadre du plan thérapeutique,

- L’évolution des compétences acquises (connaissances, autonomie, confiance),

- Et les éventuels freins ou blocages qui subsistent.

Si certains obstacles persistent, le rôle du professionnel est d’identifier les besoins non couverts et de proposer des ajustements personnalisés.

Un système de soutien essentiel

Pour favoriser l’ancrage des changements et maintenir la motivation dans la durée, un cadre de soutien structuré doit être mis en place, comprenant :

- Des consultations de suivi régulières

- Un feedback bienveillant et constructif

- Un soutien émotionnel continu

- Des encouragements, même en cas de plateau ou de recul

Ces éléments sont indispensables pour maintenir l’engagement et prévenir les découragements fréquents dans les parcours de soin liés à l’obésité.

Quand les résultats tardent à venir

Il est fréquent que certains objectifs ne soient pas atteints dans les délais initialement prévus. Dans ce cas, il est important de :

- Garder une posture rassurante et non culpabilisante

- Réévaluer les objectifs thérapeutiques avec la personne

- Simplifier ou redéfinir les priorités, en fonction de ce qui est réellement faisable à ce moment de sa vie

Une approche souple et centrée sur la personne

L’évaluation des progrès n’est pas un jugement, mais une occasion de réajuster avec bienveillance, en tenant compte des hauts et des bas. Cette démarche évolutive, personnalisée et collaborative permet de renforcer l’efficacité du suivi et de favoriser des résultats durables.

Soutenir l’autonomisation dans le cadre du partenariat de soins :

Pourquoi cette étape essentielle

L’autonomisation des personnes vivant avec une maladie chronique, comme l’obésité ou d’autres MNT, est une condition clé d’une prise en charge durable, efficace et respectueuse. Elle permet aux personnes de jouer un rôle actif dans leur parcours de soins, de développer des compétences pour gérer leur santé au quotidien, et de faire des choix éclairés en collaboration avec les professionnels de santé.

Le rôle du soignant ne se limite plus à la prescription ou à l’information descendante. Il consiste aujourd’hui à accompagner le développement des compétences, à créer un climat de confiance et à co-construire, avec la personne, un plan d’action réaliste et adapté à ses besoins.

Quel est le rôle du professionnel de santé dans l’autonomisation de sa patiente, de son patient

1. Identifier les compétences à acquérir ou à renforcer

- Utiliser un cadre de compétences personnalisé pour repérer les lacunes (connaissances, capacités pratiques, confiance).

- Évaluer l’impact du contexte psychosocial, des représentations de la maladie et du niveau de littératie en santé.

2. Proposer des interventions pédagogiques pertinentes

- Organiser des actions d’éducation thérapeutique (individuelles ou en groupe).

- Adapter les contenus et méthodes au profil de la personne : langage clair, supports visuels, aliments vrais ou factices, exemples concrets, jeux de rôle, etc.

Renforcer l’auto-efficacité en encourageant les petits succès et la progression par étapes (baby step by baby step).

3. Construire un plan d’action partagé et faisable

- Aider la personne à formuler des objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définis).

- Intégrer ses préférences, son rythme, ses priorités et ses contraintes.

- Réviser régulièrement le plan selon les progrès ou les obstacles rencontrés.

4. Favoriser une communication ouverte et bienveillante

- Pratiquer l’écoute active, sans jugement.

- Créer un espace de confiance où la personne peut exprimer ses doutes, émotions ou résistances.

- Respecter son rythme de changement : ne pas forcer un engagement prématuré.

5. Encourager la participation et la prise de décision partagée

- Fournir une information complète, compréhensible et neutre sur les options disponibles.

- Encourager les questions, les comparaisons et les réflexions critiques.

- Valoriser le rôle actif de la personne dans la gestion de sa santé.

Résultats attendus d’une approche centrée sur l’autonomisation de la personne en situation d’obésité

- Amélioration des connaissances, compétences et confiance

- Meilleure estime de soi

- Amélioration de la qualité de vie

- Meilleure adhésion aux soins

- Réduction des événements indésirables liés à la maladie et au traitement

Développement d’un partenariat thérapeutique durable

À retenir

Autonomiser une patiente/un patient avec une maladie chronique qui est l’obésité, ce n’est pas lui transférer des responsabilités, c’est l’accompagner à devenir acteur de ses choix dans un cadre sécurisant, soutenant et respectueux.

L’éducation thérapeutique, les outils de communication adaptés et une posture relationnelle fondée sur la collaboration et le partenariat dans les soins, plutôt que sur la directive, sont les piliers de cette transformation sur le long terme.